|

Im Gegensatz dazu verfolgen Hybridfahrzeuge die Strategie, möglichst wenig Energie zu vergeuden, indem sie:

Der

Prius

ist das erste in Serie produzierte Hybridfahrzeug der Welt. Seit 1997 wurden

mehr als 120.000 Prius weltweit ausgeliefert, davon die meisten in Japan.

Seit dem Jahr 2000 gibt es den Prius in einer angepassten Modellversion

auch in Amerika und Europa. In den USA sind inzwischen mehrere 10.000 Prius

auf den Straßen unterwegs. Laut Kraftfahrtbundesamt in Flensburg

wurden im Jahr 2001 nur ca. 600 Exemplare des Prius in Deutschland ausgeliefert.

Inzwischen sollen es um die 1000 sein. Die Zahl ist also bei uns noch sehr

überschaubar. In anderen europäischen Ländern sieht es ähnlich

aus.

Inzwischen gibt es ein neues

Prius-Modell und auch Honda bietet ab 2004 einen Civic

mit Hybridantrieb an.

Der

Prius

ist das erste in Serie produzierte Hybridfahrzeug der Welt. Seit 1997 wurden

mehr als 120.000 Prius weltweit ausgeliefert, davon die meisten in Japan.

Seit dem Jahr 2000 gibt es den Prius in einer angepassten Modellversion

auch in Amerika und Europa. In den USA sind inzwischen mehrere 10.000 Prius

auf den Straßen unterwegs. Laut Kraftfahrtbundesamt in Flensburg

wurden im Jahr 2001 nur ca. 600 Exemplare des Prius in Deutschland ausgeliefert.

Inzwischen sollen es um die 1000 sein. Die Zahl ist also bei uns noch sehr

überschaubar. In anderen europäischen Ländern sieht es ähnlich

aus.

Inzwischen gibt es ein neues

Prius-Modell und auch Honda bietet ab 2004 einen Civic

mit Hybridantrieb an. Auf

den ersten Blick ist der Prius ein ganz normales japanisches Auto der Kompaktklasse,

wie sie zu Hunderttausenden auf unseren Straßen unterwegs sind. Öffnet

man jedoch die Motorhaube, so bekommt auch der Autolaie eine

ungefähre Vorstellung davon, was für eine geballte Technik-Ladung

unter der kurzen Schnauze schlummert.

Auf

den ersten Blick ist der Prius ein ganz normales japanisches Auto der Kompaktklasse,

wie sie zu Hunderttausenden auf unseren Straßen unterwegs sind. Öffnet

man jedoch die Motorhaube, so bekommt auch der Autolaie eine

ungefähre Vorstellung davon, was für eine geballte Technik-Ladung

unter der kurzen Schnauze schlummert.

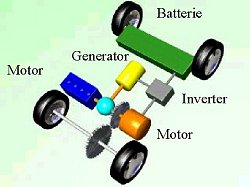

Ein Benzinmotor von 72 PS/53 kW und ein Elektromotor von

44 PS/33 kW teilen sich brüderlich die Antriebskraft. Zusammen können Benzinmotor

und E-Motor eine maximale Leistung von 98 PS mobilisieren. Jeder

der beiden Motoren kann das Fahrzeug unter bestimmten Fahrbedingungen auch

alleine antreiben. Dritter im Bunde ist ein Generator von 25 PS/18

kW, der den Elektromotor

mit Strom versorgt, die Antriebsbatterie lädt und als Starter für

den Benzinmotor fungiert.

Ein Benzinmotor von 72 PS/53 kW und ein Elektromotor von

44 PS/33 kW teilen sich brüderlich die Antriebskraft. Zusammen können Benzinmotor

und E-Motor eine maximale Leistung von 98 PS mobilisieren. Jeder

der beiden Motoren kann das Fahrzeug unter bestimmten Fahrbedingungen auch

alleine antreiben. Dritter im Bunde ist ein Generator von 25 PS/18

kW, der den Elektromotor

mit Strom versorgt, die Antriebsbatterie lädt und als Starter für

den Benzinmotor fungiert.

Das "Dreigestirn" E-Motor, Benzinmotor und Generator ist über einen

Kraftverteiler (= Planetengetriebe) miteinander verbunden, der wie eine

stufenlose Automatik arbeitet, vergleichbar einem CVT-Getriebe (Continuously

Variable

Transmission),

allerdings ohne dessen verschleißanfällige Komponenten. Es gibt

weder eine Kupplung noch irgendwelche "Gänge", sondern nur die bei

Automatikgetrieben üblichen Fahrstufen P, R, N, D und eine zusätzliche

Stufe B (= Brake), die bei Bedarf die Bremswirkung des Benzinmotors aktiviert

(z. B. bei steilen Abfahrten).

Das "Dreigestirn" E-Motor, Benzinmotor und Generator ist über einen

Kraftverteiler (= Planetengetriebe) miteinander verbunden, der wie eine

stufenlose Automatik arbeitet, vergleichbar einem CVT-Getriebe (Continuously

Variable

Transmission),

allerdings ohne dessen verschleißanfällige Komponenten. Es gibt

weder eine Kupplung noch irgendwelche "Gänge", sondern nur die bei

Automatikgetrieben üblichen Fahrstufen P, R, N, D und eine zusätzliche

Stufe B (= Brake), die bei Bedarf die Bremswirkung des Benzinmotors aktiviert

(z. B. bei steilen Abfahrten).

Die Antriebsbatterie (NiMH) hat eine Spannung von 270 Volt. Sie ist im Kofferraumboden hinter den Rücksitzen platziert, nimmt aber nur wenig Raum ein. Mit knapp 400 Litern nach VDA verbleibt immer noch deutlich mehr Gepäckvolumen als bei einem VW Golf IV. Die letzte wichtige Komponente ist der Inverter, der den Wechselstrom des E-Motors/Generators in Gleichstrom für die Antriebsbatterie umwandelt und umgekehrt (s. Bild Motorraum).

Die verschiedenen Fahrzustände können wie folgt beschrieben werden. Die zugeordneten Schemabilder stellen dabei den Kraftfluss im System dar. Bitte beachten Sie, dass das Symbol "ELEC. MOTOR" sowohl den Generator als auch den E-Motor darstellen kann, das Schema somit stark vereinfacht ist.

Losfahren:

Der Fahrer stellt Fahrstufe D (= Drive) ein und gibt mit dem Fahrpedal

"Gas". Mit leisem Surren schiebt der Elektromotor und einem Drehmoment

von bis zu 350 Nm (!) den Wagen an. Seinen "Saft" bezieht der E-Motor aus

der Antriebsbatterie hinter den Rücksitzen.

Losfahren:

Der Fahrer stellt Fahrstufe D (= Drive) ein und gibt mit dem Fahrpedal

"Gas". Mit leisem Surren schiebt der Elektromotor und einem Drehmoment

von bis zu 350 Nm (!) den Wagen an. Seinen "Saft" bezieht der E-Motor aus

der Antriebsbatterie hinter den Rücksitzen. Beschleunigen:

Gibt der Fahrer mehr Gas, so greift der Benzinmotor seinem "elektrischen

Kumpel" unter die Arme. Er treibt dabei gleichzeitig den Generator an,

der seinen Strom direkt dem E-Motor zur Verfügung stellt. Jetzt treiben

beide Motoren parallel das Fahrzeug an – der E-Motor stellt dabei das höhere

Drehmoment zur Verfügung.

Beschleunigen:

Gibt der Fahrer mehr Gas, so greift der Benzinmotor seinem "elektrischen

Kumpel" unter die Arme. Er treibt dabei gleichzeitig den Generator an,

der seinen Strom direkt dem E-Motor zur Verfügung stellt. Jetzt treiben

beide Motoren parallel das Fahrzeug an – der E-Motor stellt dabei das höhere

Drehmoment zur Verfügung. Normalfahrt:

Auf ebener Strecke reicht die Kraft des Benzinmotors locker aus, um das

Fahrzeug alleine anzutreiben. Dabei kann er gleichzeitig noch per Generator

die Antriebsbatterie nachladen. Der E-Motor darf sich derweil "ausruhen".

Normalfahrt:

Auf ebener Strecke reicht die Kraft des Benzinmotors locker aus, um das

Fahrzeug alleine anzutreiben. Dabei kann er gleichzeitig noch per Generator

die Antriebsbatterie nachladen. Der E-Motor darf sich derweil "ausruhen". Volllast:

Ist volle "Power" gefragt – z. B. beim Überholen oder bergauf – dann

ist der E-Motor wieder gefordert, seinen "Benzinkumpel" zu unterstützen.

Aus der Antriebsbatterie holt er sich jetzt den "Zusatz-Kick", den ihm

der Generator alleine nicht liefern kann. Jetzt gehen zusammen fast 100

PS zu Werke – für den kraftvollen Schub sorgt vor allem der E-Motor

mit seinem hohen Drehmoment.

Volllast:

Ist volle "Power" gefragt – z. B. beim Überholen oder bergauf – dann

ist der E-Motor wieder gefordert, seinen "Benzinkumpel" zu unterstützen.

Aus der Antriebsbatterie holt er sich jetzt den "Zusatz-Kick", den ihm

der Generator alleine nicht liefern kann. Jetzt gehen zusammen fast 100

PS zu Werke – für den kraftvollen Schub sorgt vor allem der E-Motor

mit seinem hohen Drehmoment. Schleichfahrt:

Bei sanftem Gasfuß und ebener Strecke sind mit dem E-Motor allein

bis zu 65 km/h erreichbar. Mit Null-Emissionen im Stop-and-Go-Verkehr und

auf dem Parkplatz. Aber Vorsicht: Fußgänger hören den Prius

dann oft nicht!

Schleichfahrt:

Bei sanftem Gasfuß und ebener Strecke sind mit dem E-Motor allein

bis zu 65 km/h erreichbar. Mit Null-Emissionen im Stop-and-Go-Verkehr und

auf dem Parkplatz. Aber Vorsicht: Fußgänger hören den Prius

dann oft nicht! Rückwärtsfahrt:

Fahrtstufe R (= Reverse) einstellen und "Gas" geben. Rückwärts

fährt der Prius rein elektrisch: Der E-Motor wechselt einfach die

Drehrichtung und wird aus der Antriebsbatterie gespeist. Der Benzinmotor

wird abgeschaltet, wenn die Batterieladung ausreichend ist. Ansonsten lädt

der Benzinmotor parallel die Antriebsbatterie nach.

Rückwärtsfahrt:

Fahrtstufe R (= Reverse) einstellen und "Gas" geben. Rückwärts

fährt der Prius rein elektrisch: Der E-Motor wechselt einfach die

Drehrichtung und wird aus der Antriebsbatterie gespeist. Der Benzinmotor

wird abgeschaltet, wenn die Batterieladung ausreichend ist. Ansonsten lädt

der Benzinmotor parallel die Antriebsbatterie nach. Laden

durch den Benzinmotor: Immer, wenn dieser überschüssige Energie

hat, lädt er die Antriebsbatterie via Generator nach. Dies ist immer

dann der Fall, wenn das Fahrzeug auf ebener Strecke gleichmäßig

rollt.

Laden

durch den Benzinmotor: Immer, wenn dieser überschüssige Energie

hat, lädt er die Antriebsbatterie via Generator nach. Dies ist immer

dann der Fall, wenn das Fahrzeug auf ebener Strecke gleichmäßig

rollt. Laden

beim Gaswegnehmen: Geht der Fahrer vom Fahrpedal, so wird der E-Motor

umgehend als Generator "umgepolt" und lädt die Antriebsbatterie mit

der Bewegungsenergie des Fahrzeugs nach. Dabei wird das Fahrzeug durch

den entstehenden Generatorwiderstand leicht abgebremst und verhält

sich damit wie ein "normales" Auto.

Laden

beim Gaswegnehmen: Geht der Fahrer vom Fahrpedal, so wird der E-Motor

umgehend als Generator "umgepolt" und lädt die Antriebsbatterie mit

der Bewegungsenergie des Fahrzeugs nach. Dabei wird das Fahrzeug durch

den entstehenden Generatorwiderstand leicht abgebremst und verhält

sich damit wie ein "normales" Auto. Laden

beim Bremsen: Sobald das Bremspedal betätigt wird, wird der Generatoreffekt

des E-Motors weiter verstärkt, der Widerstand wächst, die "regenerativen"

Bremsen speisen entsprechend mehr Strom in die Antriebsbatterie ein und

das Fahrzeug wird noch stärker abgebremst. Erst bei noch stärkerem

Pedaldruck greifen zusätzlich die normalen hydraulischen Bremsen.

Laden

beim Bremsen: Sobald das Bremspedal betätigt wird, wird der Generatoreffekt

des E-Motors weiter verstärkt, der Widerstand wächst, die "regenerativen"

Bremsen speisen entsprechend mehr Strom in die Antriebsbatterie ein und

das Fahrzeug wird noch stärker abgebremst. Erst bei noch stärkerem

Pedaldruck greifen zusätzlich die normalen hydraulischen Bremsen. Wenn

allerdings ein bestimmter Ladezustand unterschritten wird, wird der Benzinmotor

gestartet, um via Generator die Antriebsbatterie nachzuladen.

Wenn

allerdings ein bestimmter Ladezustand unterschritten wird, wird der Benzinmotor

gestartet, um via Generator die Antriebsbatterie nachzuladen.

Der Benzinmotor wird auch "zwangsweise" gestartet, wenn die Klimaanlage

im Sommer mit voller Leistung läuft oder wenn im Winter die Heizung

auszukühlen droht.

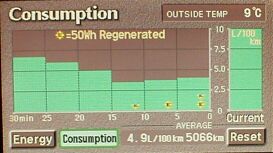

Auf

einem Verbrauchsbildschirm kann man den Verbrauch der letzten 30

Minuten in 5-Minuten-Blöcken ablesen. So wird auf einen Blick sichtbar,

wann "geheizt" und wann sparsam gefahren wurde. Außerdem wird hier

der durchschnittliche Energieverbrauch seit dem letzten Reset anzeigt.

Zusätzlich sieht man die Außentemperatur.

Auf

einem Verbrauchsbildschirm kann man den Verbrauch der letzten 30

Minuten in 5-Minuten-Blöcken ablesen. So wird auf einen Blick sichtbar,

wann "geheizt" und wann sparsam gefahren wurde. Außerdem wird hier

der durchschnittliche Energieverbrauch seit dem letzten Reset anzeigt.

Zusätzlich sieht man die Außentemperatur. Auf

dem Energiebildschirm kann man sich als bewegte Grafik anzeigen

lassen, wie die Energie zwischen den Fahrzeugkomponenten hin- und herfließt.

Was dabei zwischen den verschiedenen Bordcomputern so alles "abgeht",

kann man sich vorstellen, wenn die Darstellung dynamisch alle paar Sekunden

wechselt.

Auf

dem Energiebildschirm kann man sich als bewegte Grafik anzeigen

lassen, wie die Energie zwischen den Fahrzeugkomponenten hin- und herfließt.

Was dabei zwischen den verschiedenen Bordcomputern so alles "abgeht",

kann man sich vorstellen, wenn die Darstellung dynamisch alle paar Sekunden

wechselt. Ein eiskalter Morgen Anfang Januar:

Ein eiskalter Morgen Anfang Januar: Startvorgang: Die Scheiben von Schnee und Eis befreit, in den Prius gesetzt, angeschnallt und den Schlüssel kurz gedreht. Ganz unspektulär, ohne "Orgeln" und kaum hörbar fährt der Generator als E-Starter den Benzinmotor hoch. Kein Wunder bei einer Starter-Leistung von 24 PS/18 kW, von der 270-Volt-Antriebsbatterie gepowert. Kompression, Benzinzufuhr und Zündung werden erst zugeschaltet, wenn die Leerlaufdrehzahl erreicht und ausreichende Zylinderschmierung gewährleistet ist. Motorschonender geht's nicht.

Und ab geht die Post, denn betriebswarm wird auch der Prius nur "auf der Piste" und nicht im Stand. Die 2-Zonen-Klimaanlage auf "Automatik" und "Defrost" gestellt: Nach kurzer Zeit ist der Beschlag innen an der Windschutzscheibe beseitigt und die Feuchtigkeit nach draußen transportiert.

Die Wohnstraße ist nicht geräumt und nicht gestreut. Kein Problem für den Prius: Mit den Drehzahlsensoren an allen Rädern prüft die Traktionskontrolle ständig, ob sich die Antriebsräder vorn schneller drehen als die Hinterräder. Auch wenn das rechte Vorderrad auf dem eisigem Seitenstreifen durchdreht: Die Elektronik übernimmt die Funktion eines Sperrdifferenzials und bremst das durchdrehende Rad automatisch ab.

Unterwegs auf der Bundesstraße: Beim Gasgeben und Gaswegnehmen gibt es keine abrupten Lastwechselreaktionen wie bei normalen Fahrzeugen. Der Grund: Das Fahrpedal ist nicht durch eine mechanische oder hydraulische Kraftübertragung mit dem Motor verbunden, sondern elektronisch und computergesteuert ("by wire"). Zusätzlich bringt das stufenlose Automatikgetriebe die Antriebskraft der beiden Motoren kontinuierlich und elektronisch sanft reguliert an die Antriebsräder.

Dasselbe Bild beim Bremsen: Bei zurückhaltender Bremsung wird zunächst nur die progressiv wirkende Bremsfunktion des E-Motors aktiviert. Der dabei erzeugte Strom wird in der Antriebsbatterie gepuffert. Wenn der Fahrer dann zunehmend mehr Bremskraft abruft, so werden die hydraulischen Scheibenbremsen übergangslos und unmerklich zugeschaltet. Dank ABS können die Räder beim Bremsen nicht blockieren und dank EBD (elektronische Bremskraftverteilung) wird der Bremsweg zusätzlich verkürzt.

Fassen wir zusammen: Angefangen beim Startvorgang über die Klimatisierung bis hin zur Fahrt auf winterlichen Straßen erweist sich der Prius-Hybride als ideales Fahrzeug für die kalte Jahreszeit. Vorteilhaft zusätzlich, dass alle Funktionen sehr materialschonend wirken und damit sowohl der gesamte Antriebsstrang (Motoren und Getriebe) als auch die Reifen länger halten als bei konventionellen Fahrzeugen.

Bleibt zum Schluss noch die Anmerkung, dass natürlich auch der Prius die Gesetze der Physik nicht überlisten kann. Wer bei Eis und Schnee meint, genauso schnell fahren zu können wie im Sommer, wird sich bald im Graben oder an der Leitplanke wiederfinden ...

Ein mit dem Toyota Prius vergleichbarer Wagen der unteren Mittelklasse ist z.B. der VW Bora mit ca. 100 PS Benzinmotor, 1600 ccm Hubraum, Schadstoffklasse Euro4 und einem Leergewicht von ca. 1.300 kg. Wenn man den Bora mit den serienmäßigen Ausstattungsmerkmalen des Prius konfiguriert (Automatik-Getriebe, Klima-Anlage, Multifunktions-Display, Funkfernschließung, LM-Räder, elektr. Fensterheber, ...), so kommt man auf einen vergleichbar hohen Kaufpreis.

Der Bora verbraucht nach EU-Norm 8,1 Liter Super auf 100 km. Das vergleichbar ausgestattete und ähnlich schwere Hybrid-Fahrzeug kommt dagegen mit 3 Litern weniger aus, nämlich mit 5,1 Litern auf 100 km. Bei einer Jahresfahrleistung von 20.000 Kilometern macht das einen Unterschied von jährlich 690 Euro. Nach 5 Jahren sind es bereits 3.450 Euro!

Werden die Wagen überwiegend im Stadtverkehr bewegt, so erhöht sich der Abstand noch: Der Bora hat in der Stadt einen Normverbrauch von 11,4 Liter (!) auf 100 km, während der Prius sich in der Stadt mit 5,9 Litern (!) begnügt. Auf 20.000 gefahrene Jahreskilometer ergibt sich somit beim Bora ein finanzieller Mehraufwand von jährlich 1.265 Euro; auf 5 Jahre gerechnet macht das schlappe 6.325 Euro!

Die Kfz-Steuer ist bei beiden Fahrzeugen fast gleich, beide sind bis 2005 steuerbefreit, weil sie die Euro4-Norm erfüllen. Die Versicherungseinstufung wurde nicht betrachtet.

Da beide Fahrzeuge die Euro4-Norm einhalten, ergeben sich keine großen Differenzen bei CO, NOx und HC. Drastisch der Unterschied allerdings beim CO2: Da der Kohlendioxid-Ausstoß proportional zum Verbrauch ist, ergibt sich beim Bora ein CO2-Wert von 194 g/km. Der Prius emittiert aber nur 120 g/km; also fast 40 Prozent weniger! Damit liegt er beim CO2-Wert ähnlich günstig wie der – wesentlich kleinere – Smart. Bei der angenommenen Jahresfahrleistung von 20.000 km stößt der Bora 3.880 kg CO2 aus, der Prius aber nur 2.400 kg, also 1.480 kg weniger.

Europa ist fest in der Hand der Diesel-Fraktion (um die 40 Prozent aller Neufahrzeuge sind Diesel!). Alternative Antriebstechniken haben bei uns einen schweren Stand. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn in 2004:

Sogar DaimlerChrysler hat auf der IAA im September 2003 ein Hybrid-Konzept vorgestellt. Das lässt hoffen, dass sich langsam auch in Europa etwas tut, bevor die Japaner endgültig bei der Hybrid-Technik die Nase vorn haben. Allerdings müssen sich die Europäer beeilen, sonst läuft ihnen die Zeit davon ...